2025年に設立85年を迎える日展は、博覧会や展示、イベント、文化施設など、多彩な分野で空間づくりを担うプロデュース企業です。時代の変化にあわせて事業領域を広げ、近年は「全員がプロデューサー」として幅広い案件に対応できる体制を整備。営業・デザイン・制作が一体となり、スピードと柔軟性を兼ね備えた提案を可能にするとともに、社員一人ひとりが専門性を磨きながら成長を重ねています。85年の挑戦の軌跡と、次の時代に向けた展望を伺いました。

文化・商業・イベント――85年の歴史に磨かれた体験を創造する力

――まず、創業当初の事業内容についてお聞かせください。

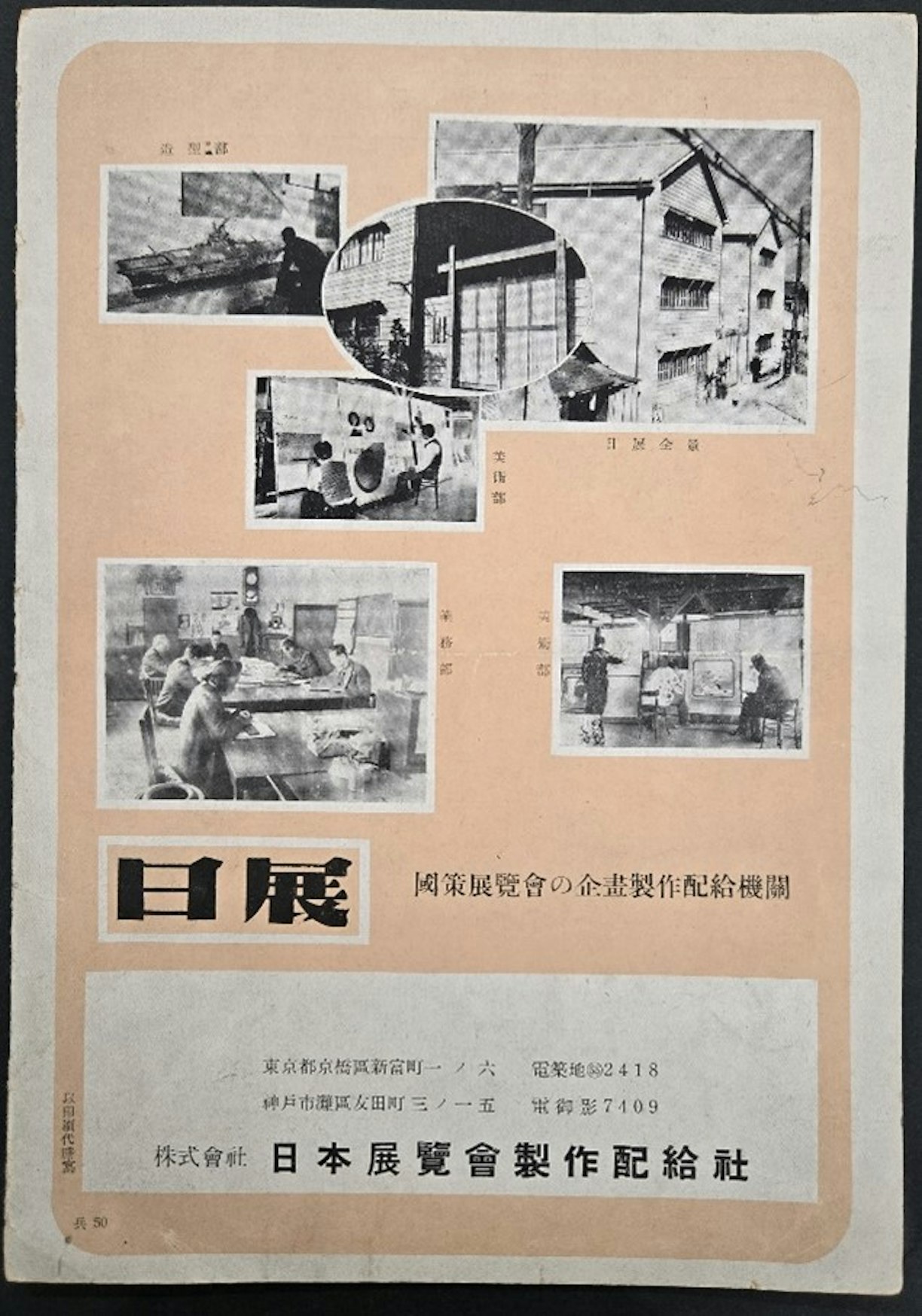

本社事業本部 副本部長兼開発プロデュース部部長 矢野明彦氏(以下、矢野):当社のルーツは1923年に神戸で創業した「三共装飾社」で、大正時代から活動していました。その後、社名を株式会社日本展覧会製作配給社とし、略して「日展さん」と長らく呼ばれていたそうです。

1941年に株式会社日展を設立したとき、当時の主力は「巡回展」と呼ばれるパネル展示でした。90センチ角のパネルに写真や解説、ジオラマを組み合わせて設置し、組み立てては解体し、次の街へ運ぶ。そのようにして日本各地で文化や情報を伝えていました。SNSやテレビがない時代ですから、巡回展は地域に暮らす皆さんにとって貴重な体験の場だったようです。

本社事業本部 副本部長兼開発プロデュース部部長 矢野明彦氏(以下、矢野):当社のルーツは1923年に神戸で創業した「三共装飾社」で、大正時代から活動していました。その後、社名を株式会社日本展覧会製作配給社とし、略して「日展さん」と長らく呼ばれていたそうです。

1941年に株式会社日展を設立したとき、当時の主力は「巡回展」と呼ばれるパネル展示でした。90センチ角のパネルに写真や解説、ジオラマを組み合わせて設置し、組み立てては解体し、次の街へ運ぶ。そのようにして日本各地で文化や情報を伝えていました。SNSやテレビがない時代ですから、巡回展は地域に暮らす皆さんにとって貴重な体験の場だったようです。

日本展覧会製作配給社時代の会社案内ポスター

その後、太平洋戦争の時代は、戦意高揚を目的とした巡回展を担当していました。国内のみならずアジア地域まで出向いたという記録も残っています。戦後は需要が途絶えましたが、復興博や勧業博が開催され、当社も参画しました。

また、百貨店の催事場を借りて文化的な展示を行ったことが、のちに文化施設事業へとつながっていきます。当時の百貨店は、時代の先端を行く存在でした。宣伝部の方とともにフロア全体の計画を立て、展示を通じて多様な業界の知識を学びました。この経験が文化施設や商業施設への進出につながりました。

また、百貨店の催事場を借りて文化的な展示を行ったことが、のちに文化施設事業へとつながっていきます。当時の百貨店は、時代の先端を行く存在でした。宣伝部の方とともにフロア全体の計画を立て、展示を通じて多様な業界の知識を学びました。この経験が文化施設や商業施設への進出につながりました。

本社事業本部 副本部長兼開発プロデュース部部長の矢野明彦氏

――時代とともに、展示の形が大きく変化していったのですね。現在は、博覧会を数多く手がけていらっしゃいますが、大きな転機はいつ訪れたのでしょうか。

矢野:やはり1970年の大阪万博です。当社は「お祭り広場」のイベントを担当しました。当時の社員が、お祭り広場の上から紙吹雪を降らせていたという話は、今でも語り継がれています。それまで展示は「品物を並べる」ことが中心でしたが、万博では「体験を創り出す」ことが求められました。

大阪万博をきっかけに展示業界全体が社会に認知され、当社にとっても飛躍の場となり、沖縄国際海洋博覧会(1975年)、筑波国際科学技術博覧会(1985年)、愛・地球博(2005年)と数多くの博覧会でパビリオン展示や製作に携わってきました。

――お客様からの依頼に真摯に応えてきたことが、成長の礎になったのだと感じます。事業拡大の背景には、どのような戦略があったのでしょうか?

矢野:戦略を立てる前に、お客様から「これできますか?」と相談を受けて、「やってみよう」と取り組んでいく中で自ずと事業が拡大していった、というのが実情です。もちろん、必ずしも全部が順調だったわけではありません。商業系の事業が調子の良い時期もあれば、文化系の事業が好調な時期もある。ただ、多方面のジャンルにわたる仕事をさせていただいたことで、ある領域が落ち込んでも一緒に倒れてしまうことはなく、結果として長く続けてこられたのだと思います。

矢野:やはり1970年の大阪万博です。当社は「お祭り広場」のイベントを担当しました。当時の社員が、お祭り広場の上から紙吹雪を降らせていたという話は、今でも語り継がれています。それまで展示は「品物を並べる」ことが中心でしたが、万博では「体験を創り出す」ことが求められました。

大阪万博をきっかけに展示業界全体が社会に認知され、当社にとっても飛躍の場となり、沖縄国際海洋博覧会(1975年)、筑波国際科学技術博覧会(1985年)、愛・地球博(2005年)と数多くの博覧会でパビリオン展示や製作に携わってきました。

――お客様からの依頼に真摯に応えてきたことが、成長の礎になったのだと感じます。事業拡大の背景には、どのような戦略があったのでしょうか?

矢野:戦略を立てる前に、お客様から「これできますか?」と相談を受けて、「やってみよう」と取り組んでいく中で自ずと事業が拡大していった、というのが実情です。もちろん、必ずしも全部が順調だったわけではありません。商業系の事業が調子の良い時期もあれば、文化系の事業が好調な時期もある。ただ、多方面のジャンルにわたる仕事をさせていただいたことで、ある領域が落ち込んでも一緒に倒れてしまうことはなく、結果として長く続けてこられたのだと思います。

言葉にならない思いまで汲み取る「丁寧な仕事」の流儀

――イベントや展示を作るうえで「価値ある体験の場を創造すること」を大切にされているそうですが、どのようなポリシーがあるのでしょうか?

本社事業本部 デザインセンター 統括部長 平井裕公氏(以下、平井):空間をデザインするというのは、単にクライアントが伝えたいことを言語化したり、視覚化したりするだけではありません。来場されたお客様がそこで過ごす「時間」そのものをデザインする意識を持っています。私たちが作る空間は、情報を発信するだけの場ではなく、人やモノをつなぎ、新しい関係性や体験が生まれる場であってほしい。その先に持続可能な未来を創造することがあり、そこから当社のコーポレートメッセージ「Designing and Link s」にもつながっています。

展示の設計においては、クライアントにとって初めての取り組みとなるケースが多いため、伝えたい思いをいかに正確に汲み取るかを大切にしています。言葉にすることが難しい部分も含めて丁寧に拾い上げ、打ち合わせを重ねて差分を詰めていく。そうしたプロセスを通じて完成度を高めています。

本社事業本部 デザインセンター 統括部長 平井裕公氏(以下、平井):空間をデザインするというのは、単にクライアントが伝えたいことを言語化したり、視覚化したりするだけではありません。来場されたお客様がそこで過ごす「時間」そのものをデザインする意識を持っています。私たちが作る空間は、情報を発信するだけの場ではなく、人やモノをつなぎ、新しい関係性や体験が生まれる場であってほしい。その先に持続可能な未来を創造することがあり、そこから当社のコーポレートメッセージ「Designing and Link s」にもつながっています。

展示の設計においては、クライアントにとって初めての取り組みとなるケースが多いため、伝えたい思いをいかに正確に汲み取るかを大切にしています。言葉にすることが難しい部分も含めて丁寧に拾い上げ、打ち合わせを重ねて差分を詰めていく。そうしたプロセスを通じて完成度を高めています。

本社事業本部 デザインセンター 統括部長の平井裕公氏

――そうした理念がどのように実際のプロジェクトに結実しているのでしょうか。具体的な事例をお聞かせください。

平井:印象的な事例として、東京都水道局の「奥多摩 水と緑のふれあい館」の展示リニューアルがあります。計画・設計段階から協力し、施工まで当社で一貫して担当しました。

特に大きかったのは映像コンテンツチームとの連携です。既存の空間に地形模型を設置し、プロジェクションマッピングを投影。水道水源林の四季や水道局の水道水源林保護の管理の取り組みを360度映像で表現しました。さらに足踏みで水道水源林を散策できるバーチャル登山や、動物のカービング展示などを組み合わせ、世代や立場を問わず楽しめる仕掛けを実現しました。

1年かけて水道水源林の四季を撮影し、空間と映像を融合させた提案は、多ジャンルの実績を活かした代表的なプロジェクトとなりました。

平井:印象的な事例として、東京都水道局の「奥多摩 水と緑のふれあい館」の展示リニューアルがあります。計画・設計段階から協力し、施工まで当社で一貫して担当しました。

特に大きかったのは映像コンテンツチームとの連携です。既存の空間に地形模型を設置し、プロジェクションマッピングを投影。水道水源林の四季や水道局の水道水源林保護の管理の取り組みを360度映像で表現しました。さらに足踏みで水道水源林を散策できるバーチャル登山や、動物のカービング展示などを組み合わせ、世代や立場を問わず楽しめる仕掛けを実現しました。

1年かけて水道水源林の四季を撮影し、空間と映像を融合させた提案は、多ジャンルの実績を活かした代表的なプロジェクトとなりました。

奥多摩 ⽔と緑のふれあい館の360度映像

――社内に映像コンテンツチームを設けたことで、提案力や満足度にどのような変化がありましたか?

平井:映像チームを社内に持つことでレスポンスが早く、映像ディレクターが直接お客様と話すことで安心感や信頼感にもつながっています。また、制作費用や表現方法を初期段階から見極められるため、提案の質も高まります。

外部の協力会社だけでは、時間や予算の調整に限界がありましたが、社内の映像ディレクターが計画の初期段階から参加することで、提案の幅も広がり、クライアントの信頼も高まったと感じています。

――社内に専門チームを持つことで、提案の幅と信頼性が大きく高まったのですね。そうした強みが発揮された他の事例についても伺えますか。

本社事業本部 デザインセンター デザイン1課 サブチーフ 工藤春樹氏:事例として挙げたいのが、横浜・馬車道駅にある「JICA横浜 海外移住資料館」のリニューアルです。依頼主であるJICA様からは、視覚障害のある方にも展示を楽しんでもらいたいという要望があり、点字ブロックを展示室内に一周設置しました。展示室全体を回遊できる点字ブロックは珍しく、さらに触って理解できる触察展示や、グラフィック解説の上に透明樹脂での点字を併記する工夫も行いました。

平井:映像チームを社内に持つことでレスポンスが早く、映像ディレクターが直接お客様と話すことで安心感や信頼感にもつながっています。また、制作費用や表現方法を初期段階から見極められるため、提案の質も高まります。

外部の協力会社だけでは、時間や予算の調整に限界がありましたが、社内の映像ディレクターが計画の初期段階から参加することで、提案の幅も広がり、クライアントの信頼も高まったと感じています。

――社内に専門チームを持つことで、提案の幅と信頼性が大きく高まったのですね。そうした強みが発揮された他の事例についても伺えますか。

本社事業本部 デザインセンター デザイン1課 サブチーフ 工藤春樹氏:事例として挙げたいのが、横浜・馬車道駅にある「JICA横浜 海外移住資料館」のリニューアルです。依頼主であるJICA様からは、視覚障害のある方にも展示を楽しんでもらいたいという要望があり、点字ブロックを展示室内に一周設置しました。展示室全体を回遊できる点字ブロックは珍しく、さらに触って理解できる触察展示や、グラフィック解説の上に透明樹脂での点字を併記する工夫も行いました。

本社事業本部 デザインセンター デザイン1課 サブチーフの工藤春樹氏

――バリアフリー対応、とくに点字については高度な配慮が必要だと思います。そのあたりはどのように取り組まれたのでしょうか。

工藤:点字にはJIS規格があり、表記をすべてひらがなに直すなど細かなルールがあります。また、グラフィック情報との整合性や触りやすさの工夫も求められます。想像だけでは限界があり、専門会社やJICAのスタッフ様に協力をお願いし、課題を抽出するプロセスを踏みました。

視覚障害といっても、完全に見えない方だけでなく、ぼやけて見える、色が判別しづらいなど多様です。すべてに対応するのは難しいですが、せめて一部でもカバーしようと考え、スタッフや利用者の声を丁寧に拾い上げました。

点字のほかにも、音声ガイドがスマートフォンで聞ける仕組みも導入しました。施設に来る前の段階でホームページやアプリを確認する方も多いため、事前アクセスのしやすさも重視しました。

工藤:点字にはJIS規格があり、表記をすべてひらがなに直すなど細かなルールがあります。また、グラフィック情報との整合性や触りやすさの工夫も求められます。想像だけでは限界があり、専門会社やJICAのスタッフ様に協力をお願いし、課題を抽出するプロセスを踏みました。

視覚障害といっても、完全に見えない方だけでなく、ぼやけて見える、色が判別しづらいなど多様です。すべてに対応するのは難しいですが、せめて一部でもカバーしようと考え、スタッフや利用者の声を丁寧に拾い上げました。

点字のほかにも、音声ガイドがスマートフォンで聞ける仕組みも導入しました。施設に来る前の段階でホームページやアプリを確認する方も多いため、事前アクセスのしやすさも重視しました。

触察展示の実物

――どちらの事例も、御社ならではの「丁寧な仕事」が伝わってきます。

矢野:手間と時間を惜しまない姿勢こそ、私たちの強みだと思います。当社には「頼まれると断れない」社員が多いんです(笑)。効率だけを見れば非合理かもしれませんが、その姿勢が「丁寧な仕事」と評価され、紹介案件へつながるのだと自負しています。

矢野:手間と時間を惜しまない姿勢こそ、私たちの強みだと思います。当社には「頼まれると断れない」社員が多いんです(笑)。効率だけを見れば非合理かもしれませんが、その姿勢が「丁寧な仕事」と評価され、紹介案件へつながるのだと自負しています。

縦割りを超え「全員プロデューサー」に。即応力を備えた組織への真価

――クライアントの期待を超える提案をするために、どのような体制を構築されていますか?

矢野:現在は、顧客開発を担う「開発プロデュース部」、事業やプロジェクトを推進する「事業プロデュース部」、企画デザインや設計を担う「デザインセンター」、安全・品質管理を担う「ソリューションセンター」の4部門で構成されています。「営業窓口」や「制作管理」といった縦割り型ではなく、各部門の一人ひとりが幅広い領域で提案からプロデュースまで担えるよう育成している点が大きな特徴です。

こうした背景には、時代の変化に伴うスピード感の加速があります。従来のやり方では、営業が要望を聞き、週明けにデザイン部門に共有し、さらに制作に回して見積もり…と、どうしても1〜2週間のタイムラグが生じていました。

しかし今は、お客様の期待に応えるために即時対応が不可欠です。そこで「全員がプロデューサーになろう」と掲げ、幅広い知識を持ってワンストップで答えられる体制に移行しました。新規のお客様を開拓する「開発プロデュース」と、既存のお客様を深掘りする「事業プロデュース」に分け、幅広く情報を集め、クイックレスポンスで対応できる仕組みです。

さらに、先ほど平井が説明したように、4年前には映像コンテンツチームを立ち上げ、イベントでのPR映像や文化施設での展示コンテンツを内製化しました。企画提案からプログラム制作まで一気通貫で担えるようになり、空間と映像を融合させたプロデュース力を強化しています。

こうした取り組みにより、お客様から何を聞かれてもまずは応えられる「網状の動き」を実現し、スピードと柔軟性を兼ね備えた体制づくりを進めています。

矢野:現在は、顧客開発を担う「開発プロデュース部」、事業やプロジェクトを推進する「事業プロデュース部」、企画デザインや設計を担う「デザインセンター」、安全・品質管理を担う「ソリューションセンター」の4部門で構成されています。「営業窓口」や「制作管理」といった縦割り型ではなく、各部門の一人ひとりが幅広い領域で提案からプロデュースまで担えるよう育成している点が大きな特徴です。

こうした背景には、時代の変化に伴うスピード感の加速があります。従来のやり方では、営業が要望を聞き、週明けにデザイン部門に共有し、さらに制作に回して見積もり…と、どうしても1〜2週間のタイムラグが生じていました。

しかし今は、お客様の期待に応えるために即時対応が不可欠です。そこで「全員がプロデューサーになろう」と掲げ、幅広い知識を持ってワンストップで答えられる体制に移行しました。新規のお客様を開拓する「開発プロデュース」と、既存のお客様を深掘りする「事業プロデュース」に分け、幅広く情報を集め、クイックレスポンスで対応できる仕組みです。

さらに、先ほど平井が説明したように、4年前には映像コンテンツチームを立ち上げ、イベントでのPR映像や文化施設での展示コンテンツを内製化しました。企画提案からプログラム制作まで一気通貫で担えるようになり、空間と映像を融合させたプロデュース力を強化しています。

こうした取り組みにより、お客様から何を聞かれてもまずは応えられる「網状の動き」を実現し、スピードと柔軟性を兼ね備えた体制づくりを進めています。

専門用語や新しい知識に触れるたびに学びを重ね、社内で実績や知見を共有しながら研鑽を続けていますと話す矢野氏

――若手の育成に関しては、どのような取り組みをされていますか。

平井:デザインセンターの事例ですが、「トレーナー制度」を設けています。直属の先輩だけでなく、定年後に嘱託として在籍するベテランが若手の指導役となる仕組みです。実績豊富でスキルも高く、人格的にも尊敬される方々が、若手に「日展の社員としてどうあるべきか」「業務を進めるうえでどんな視点を持つべきか」といったアドバイスをしています。

また、部課長とトレーナーが面談を行い、進捗を確認しながら育成計画を調整します。どこまで成長したのかを確認し、「次はこの業務に挑戦させてみよう」といった判断を加える。プレイヤーの視点を踏まえて育成を進められるのが特徴です。

この仕組みはデザインセンターにとどまらず、今後は他の事業部にも広げていきたいと考えています。

他にも、社員同士が育ち合う文化を象徴する取り組みとして「N-1グランプリ」があります。最初はデザインセンターだけで始めましたが、今は事業プロデュース部を含め全社に広がりました。若手が中心ですが誰でも参加でき、各事業本部での予選を経て、代表者が役員の前でプレゼンします。今年のテーマは「新しい社章のデザイン」です。

工藤:私は第1回で優勝しました。当時、初めて担当したコンペ案件をもとに、自分の役割や壁をどう乗り越えたかを発表しました。実際の案件を振り返りながら整理できるので、自分にとっても大きな学びになりました。

平井:若い人の斬新なアイデアは大切です。ベテランが意思決定層の理解を助けることで、若手の提案が活きてきます。お客様も最終的には幅広い世代に楽しんでいただく施設を望んでいますから、若い感覚は欠かせません。

――組織づくりから人材育成まで、多方面で挑戦を重ねていらっしゃるのですね。最後に、85周年を迎え次の節目を見据えた展望をお聞かせください。

矢野:まず、グループ企業との連携について申し上げます。事業計画のサポートからプランニング、デザイン、マネジメント、運営支援まで幅広く手掛けるランドは、当社より一歩先で大規模開発や国家的イベントを担っています。当社はそこで構想されたものをプロダクトに落とし込む役割を担い、定期的に情報交換を行っています。共通のクライアントも多く、相互に協力関係を築いています。

ランドは商業開発や事業計画を得意とし、一方で文化施設は当社が担うという明確なすみ分けがあります。例えば博覧会のように「街を一つ作る」規模のプロジェクトでは、ランドが大枠を構想し、当社が具体的な展示や空間として形にしていく。そうした補完的な関係を築いています。この連携を今後も加速させていきたいと考えています。

時代の変化が激しく、次の節目に向けて明確なステップを一つひとつ描くのは容易ではありません。しかし、コロナ禍を経て「リアルな場の価値」が改めて認識されました。今後は文化施設に加え、イベント事業を拡大し、人が集い、交流し、笑顔が生まれる場を創り続けていきたいと考えています。

<本記事はPR記事です>

edit & write : yoko sueyoshi

photo : hideki ookura

平井:デザインセンターの事例ですが、「トレーナー制度」を設けています。直属の先輩だけでなく、定年後に嘱託として在籍するベテランが若手の指導役となる仕組みです。実績豊富でスキルも高く、人格的にも尊敬される方々が、若手に「日展の社員としてどうあるべきか」「業務を進めるうえでどんな視点を持つべきか」といったアドバイスをしています。

また、部課長とトレーナーが面談を行い、進捗を確認しながら育成計画を調整します。どこまで成長したのかを確認し、「次はこの業務に挑戦させてみよう」といった判断を加える。プレイヤーの視点を踏まえて育成を進められるのが特徴です。

この仕組みはデザインセンターにとどまらず、今後は他の事業部にも広げていきたいと考えています。

他にも、社員同士が育ち合う文化を象徴する取り組みとして「N-1グランプリ」があります。最初はデザインセンターだけで始めましたが、今は事業プロデュース部を含め全社に広がりました。若手が中心ですが誰でも参加でき、各事業本部での予選を経て、代表者が役員の前でプレゼンします。今年のテーマは「新しい社章のデザイン」です。

工藤:私は第1回で優勝しました。当時、初めて担当したコンペ案件をもとに、自分の役割や壁をどう乗り越えたかを発表しました。実際の案件を振り返りながら整理できるので、自分にとっても大きな学びになりました。

平井:若い人の斬新なアイデアは大切です。ベテランが意思決定層の理解を助けることで、若手の提案が活きてきます。お客様も最終的には幅広い世代に楽しんでいただく施設を望んでいますから、若い感覚は欠かせません。

――組織づくりから人材育成まで、多方面で挑戦を重ねていらっしゃるのですね。最後に、85周年を迎え次の節目を見据えた展望をお聞かせください。

矢野:まず、グループ企業との連携について申し上げます。事業計画のサポートからプランニング、デザイン、マネジメント、運営支援まで幅広く手掛けるランドは、当社より一歩先で大規模開発や国家的イベントを担っています。当社はそこで構想されたものをプロダクトに落とし込む役割を担い、定期的に情報交換を行っています。共通のクライアントも多く、相互に協力関係を築いています。

ランドは商業開発や事業計画を得意とし、一方で文化施設は当社が担うという明確なすみ分けがあります。例えば博覧会のように「街を一つ作る」規模のプロジェクトでは、ランドが大枠を構想し、当社が具体的な展示や空間として形にしていく。そうした補完的な関係を築いています。この連携を今後も加速させていきたいと考えています。

時代の変化が激しく、次の節目に向けて明確なステップを一つひとつ描くのは容易ではありません。しかし、コロナ禍を経て「リアルな場の価値」が改めて認識されました。今後は文化施設に加え、イベント事業を拡大し、人が集い、交流し、笑顔が生まれる場を創り続けていきたいと考えています。

<本記事はPR記事です>

edit & write : yoko sueyoshi

photo : hideki ookura