映画看板の手書き制作からスタートした「つむら工芸」は、1957年の設立以降、テレビ美術、舞台美術、展示会、博覧会、ミュージアムなど多岐にわたる空間演出へと着実に事業を広げてきました。企画から施工まで一貫した体制を敷くことで、迅速な対応と厳格なコスト管理を実現。クライアントの多様なニーズに対して具体的かつ実現性の高い提案を提供し、高い評価を得ています。

近年は、独自開発の舞台やイベント演出の制御システム「TSUMURA MODULE SYSTEM(ツムラ モジュール システム)」を導入し、革新的な空間演出の新たな可能性を切り拓いています。今回は、東京事業本部 2部 部長の加藤真一郎氏に、同社の強みや最新技術の活用、そして今後の展望について伺いました。

近年は、独自開発の舞台やイベント演出の制御システム「TSUMURA MODULE SYSTEM(ツムラ モジュール システム)」を導入し、革新的な空間演出の新たな可能性を切り拓いています。今回は、東京事業本部 2部 部長の加藤真一郎氏に、同社の強みや最新技術の活用、そして今後の展望について伺いました。

映画看板から空間演出のプロへ。多岐にわたる事業展開と強み

――はじめに、つむら工芸の設立背景と飛躍のターニングポイントについて、教えていただけますか。

加藤:当社の歴史は、映画の絵看板製作から始まりました。初期は外国映画の看板を手描きしており、その卓越した技術が高く評価され、注目を集めたそうです。その後、テレビ美術の分野に進出しました。大きなターニングポイントは、展示会や博覧会の内装、ディスプレイを手がけるようになったことです。この事業拡大を経て、現在の多岐にわたる制作体制を構築しました。

――現在は、どのような空間演出をクライアントに提供されているのでしょうか?

加藤:舞台美術、テレビ美術、展示会、ミュージアムなど多種多様な業界の演出やデザインと製作施工までを横断的に手がけています。業界に特化せずに、複数のジャンルを一手に担っているため、各分野の専門知識を融合させた幅広い提案が可能です。

たとえば、舞台と展示では、設計や制作のアプローチが異なります。舞台は客席からの視認性や距離感を考慮した設計が求められる一方、展示会は壁、床、天井など全体を体験する空間設計が必要です。

鑑賞者の立ち位置に合わせ、ディテールやサイズ感を最適化することが、両者の大きな違いですが、それぞれの領域のノウハウを蓄積しているからこそ、独自性の高い企画を生み出し、幅広い選択肢をクライアントに提案できます。

加藤:当社の歴史は、映画の絵看板製作から始まりました。初期は外国映画の看板を手描きしており、その卓越した技術が高く評価され、注目を集めたそうです。その後、テレビ美術の分野に進出しました。大きなターニングポイントは、展示会や博覧会の内装、ディスプレイを手がけるようになったことです。この事業拡大を経て、現在の多岐にわたる制作体制を構築しました。

――現在は、どのような空間演出をクライアントに提供されているのでしょうか?

加藤:舞台美術、テレビ美術、展示会、ミュージアムなど多種多様な業界の演出やデザインと製作施工までを横断的に手がけています。業界に特化せずに、複数のジャンルを一手に担っているため、各分野の専門知識を融合させた幅広い提案が可能です。

たとえば、舞台と展示では、設計や制作のアプローチが異なります。舞台は客席からの視認性や距離感を考慮した設計が求められる一方、展示会は壁、床、天井など全体を体験する空間設計が必要です。

鑑賞者の立ち位置に合わせ、ディテールやサイズ感を最適化することが、両者の大きな違いですが、それぞれの領域のノウハウを蓄積しているからこそ、独自性の高い企画を生み出し、幅広い選択肢をクライアントに提案できます。

東京事業本部 2部 部長の加藤真一郎氏

――現在、大阪に本社、東京に事業所を置かれています。具体的にどのような役割分担で活動されているのでしょうか。

加藤:本社と摂津工場では、在阪テレビ局の美術、劇団四季のようなミュージカル舞台の案件や、プロモーション、施設、スポーツイベントなど、さまざまなニーズに沿った実施フェーズの案件が中心です。現場との距離が近いため、迅速な設営や調整が可能で、効率的な運営が特徴です。

東京事業所には約40名を配置し、大型案件の受注や営業活動を中心に担当しています。多様な分野の案件が多く、複雑なプランニングが求められます。専門のチームが細部にわたって対応しており、両拠点の強みを補完しながらバランスの取れた事業展開を目指しています。

また、近年は舞台美術や展示制作で培った経験やクリエイティビティを活かし、企業ブランディングや施設設計といった空間プランニングの分野へ進出中です。エリアを問わず、従来の枠にとらわれない独自のアプローチで、空間そのものの価値を革新する取り組みを展開しています。

加藤:本社と摂津工場では、在阪テレビ局の美術、劇団四季のようなミュージカル舞台の案件や、プロモーション、施設、スポーツイベントなど、さまざまなニーズに沿った実施フェーズの案件が中心です。現場との距離が近いため、迅速な設営や調整が可能で、効率的な運営が特徴です。

東京事業所には約40名を配置し、大型案件の受注や営業活動を中心に担当しています。多様な分野の案件が多く、複雑なプランニングが求められます。専門のチームが細部にわたって対応しており、両拠点の強みを補完しながらバランスの取れた事業展開を目指しています。

また、近年は舞台美術や展示制作で培った経験やクリエイティビティを活かし、企業ブランディングや施設設計といった空間プランニングの分野へ進出中です。エリアを問わず、従来の枠にとらわれない独自のアプローチで、空間そのものの価値を革新する取り組みを展開しています。

理想をカタチにするワンストップ体制。つむら工芸が実現する「期待を超える」空間創造

――空間演出で大切にしている姿勢について、詳しく教えていただけますか?

加藤:企画段階で描いた理想を忠実に実現することを最重要視し、そのためのプロセスを確立しています。たとえば、展示会の企画では、ビジュアルイメージ、施工環境、予算、スケジュールを詳細にシミュレーションし、試作を重ねながら最適な解決策を導き出しています。

ある大型展示会では、初期の概算見積もりから基本設計、実施設計などの設計管理や安全を考慮した施工管理まで、一貫管理する体制により現場ではスケジュール通りに完納することができ、合わせて予算精度も高め、施工後のズレを最小限に抑えることに成功しました。初期段階での精度向上は、工程中の見直しや余分なコスト発生を未然に防ぎ、予定予算内で高品質な仕上がりを実現できます。

結果として、クライアントからは「全体の進行がスムーズで安心できた」と高い評価をいただいております。ワンストップ体制は、現場作業の効率化とリスクマネジメントに直結する大きな強みとなっています。

加藤:企画段階で描いた理想を忠実に実現することを最重要視し、そのためのプロセスを確立しています。たとえば、展示会の企画では、ビジュアルイメージ、施工環境、予算、スケジュールを詳細にシミュレーションし、試作を重ねながら最適な解決策を導き出しています。

ある大型展示会では、初期の概算見積もりから基本設計、実施設計などの設計管理や安全を考慮した施工管理まで、一貫管理する体制により現場ではスケジュール通りに完納することができ、合わせて予算精度も高め、施工後のズレを最小限に抑えることに成功しました。初期段階での精度向上は、工程中の見直しや余分なコスト発生を未然に防ぎ、予定予算内で高品質な仕上がりを実現できます。

結果として、クライアントからは「全体の進行がスムーズで安心できた」と高い評価をいただいております。ワンストップ体制は、現場作業の効率化とリスクマネジメントに直結する大きな強みとなっています。

慶良間諸島国立公園「青のゆくる館」(展示制作)

奄美大島世界遺産センター(観察什器、デジタルコンテンツ)

――ワンストップで情報共有とコスト管理を徹底することが、最終的なクオリティを高めるわけですね。プロデュースやディレクションについては、クライアントからどのような強みがありますか?

加藤:当社のプロデューサーが企画段階から実施をメインで担当し、必要に応じて社外のプランナー、空間デザイナー、テクニカルディレクターに参加してもらいながらプロジェクトチームを編成しています。

基本的な企画、設計、ディレクションは自社内で一貫して実施し、全体の統一感と高品質な成果を維持しています。一方、専門性の高い分野や大量生産工程は、信頼のおける協力会社や外部パートナーに委託することで、最新技術の導入、厳格なコスト管理、リスク分散を実現します。

現場の状況やニーズに対して各専門分野の知見を即時に反映し、クライアントの多岐にわたる要望に迅速かつ柔軟に対応することで、クライアントとの強固な信頼関係を構築しています。それが口コミや紹介につながり、安定した受注実績につながっています。

――人材力が御社の強みだと思いますが、採用や人材育成の方針についても、お聞かせいただけますでしょうか。

加藤:当社は新卒採用を中心に、美術系大学出身者はもちろん、さまざま なバックグラウンドを持つ人材も積極的に採用しています。多様な視点とアイデアが生まれることで、企画やデザインに独創的なアプローチが可能となります。

採用後は、現場での実務経験を通じた教育プログラムを実施しており、若手社員が先輩の指導を受けながらディレクションに関与することで、短期間で実務能力を高め、プロジェクトリーダーとして活躍する事例が多数見受けられます。こうした育成体制が自社の長期的な成長と高品質なサービス提供に寄与しています。

加藤:当社のプロデューサーが企画段階から実施をメインで担当し、必要に応じて社外のプランナー、空間デザイナー、テクニカルディレクターに参加してもらいながらプロジェクトチームを編成しています。

基本的な企画、設計、ディレクションは自社内で一貫して実施し、全体の統一感と高品質な成果を維持しています。一方、専門性の高い分野や大量生産工程は、信頼のおける協力会社や外部パートナーに委託することで、最新技術の導入、厳格なコスト管理、リスク分散を実現します。

現場の状況やニーズに対して各専門分野の知見を即時に反映し、クライアントの多岐にわたる要望に迅速かつ柔軟に対応することで、クライアントとの強固な信頼関係を構築しています。それが口コミや紹介につながり、安定した受注実績につながっています。

――人材力が御社の強みだと思いますが、採用や人材育成の方針についても、お聞かせいただけますでしょうか。

加藤:当社は新卒採用を中心に、美術系大学出身者はもちろん、さまざま なバックグラウンドを持つ人材も積極的に採用しています。多様な視点とアイデアが生まれることで、企画やデザインに独創的なアプローチが可能となります。

採用後は、現場での実務経験を通じた教育プログラムを実施しており、若手社員が先輩の指導を受けながらディレクションに関与することで、短期間で実務能力を高め、プロジェクトリーダーとして活躍する事例が多数見受けられます。こうした育成体制が自社の長期的な成長と高品質なサービス提供に寄与しています。

社内での打ち合わせの様子

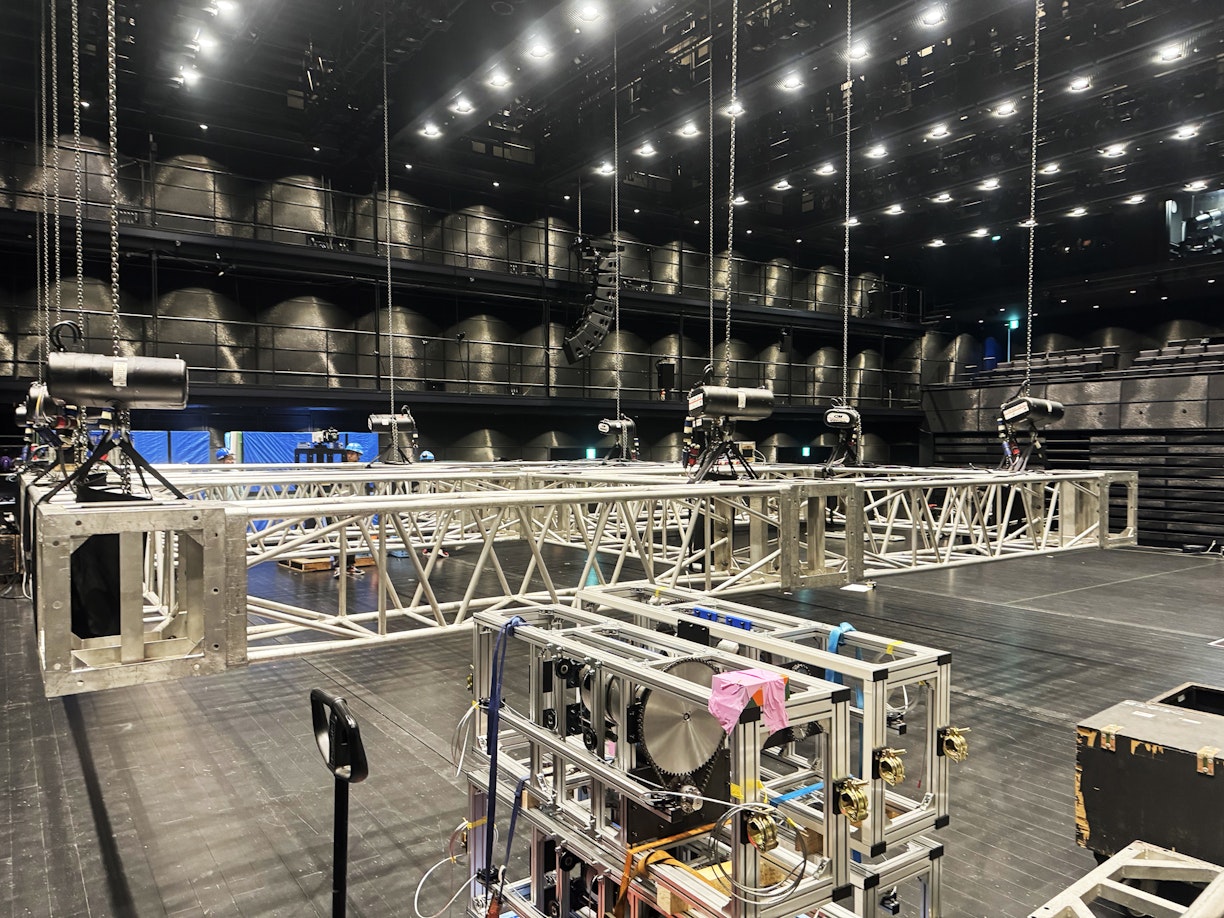

仮組の様子

演出の可能性を拡張する「TMS」。テクノロジーの融合で新たな価値を生み出し続けたい

――空間演出の可能性を広げるため、異なる機器を一括で制御できるシステム「TSUMURA MODULE SYSTEM(TMS)」を開発されたそうですね。具体的な機能について教えてください。

加藤: TMSはコンピューターで、舞台やイベントの新しい空間演出を実現するためのシステムです。照明、映像、舞台装置などを一括でコントロールすることで、操作の簡素化、タイミングの正確性、準備時間の短縮、費用削減、そして安全性の向上を実現します。

特に機械機構に関しては、モーターとワイヤーシステムをモジュール化することにより、多種多様な動きを簡易に再現できます。コンサートや演劇、展示会、テーマパークなど、さまざまな場所でより安全で感動的な空間を作り出すために役立ちます。当社の中では、技術革新と実務の効率化を両立させるための重要なソリューションとして位置付けています。

加藤: TMSはコンピューターで、舞台やイベントの新しい空間演出を実現するためのシステムです。照明、映像、舞台装置などを一括でコントロールすることで、操作の簡素化、タイミングの正確性、準備時間の短縮、費用削減、そして安全性の向上を実現します。

特に機械機構に関しては、モーターとワイヤーシステムをモジュール化することにより、多種多様な動きを簡易に再現できます。コンサートや演劇、展示会、テーマパークなど、さまざまな場所でより安全で感動的な空間を作り出すために役立ちます。当社の中では、技術革新と実務の効率化を両立させるための重要なソリューションとして位置付けています。

TMSデモンストレーション セッティング状況。短時間で設置から動作確認までを行う

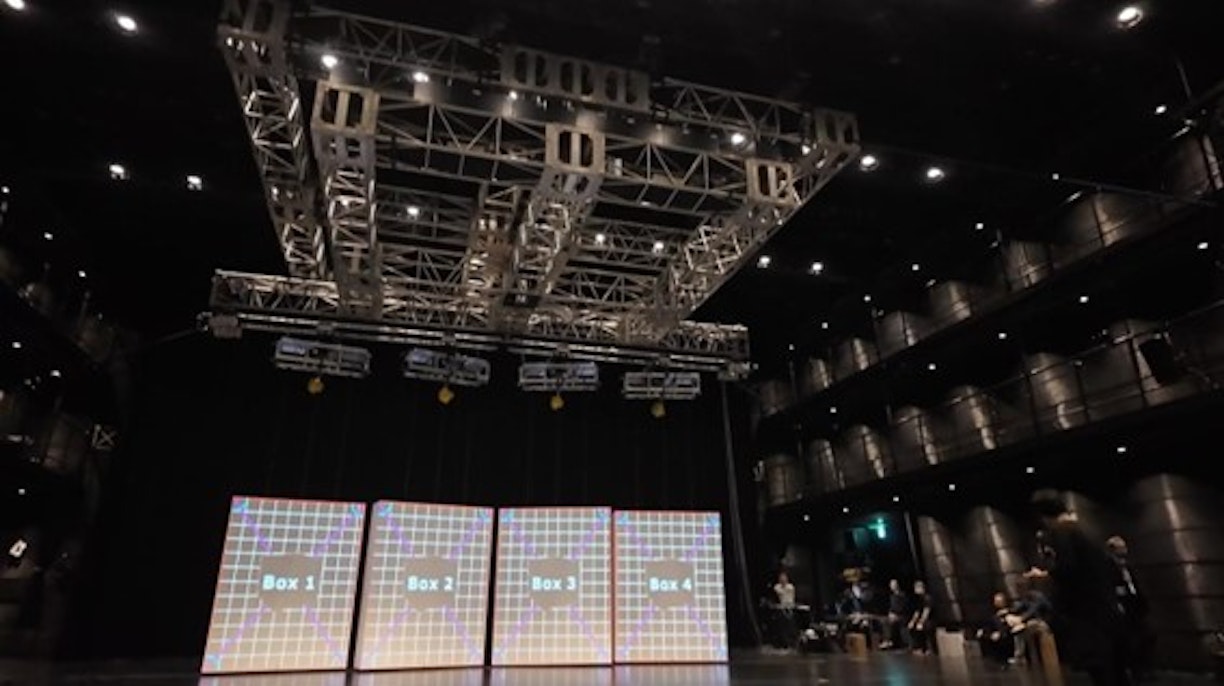

TMSデモンストレーション リアルオブジェクトと映像を同期させている

――システム導入による現場でのメリットや効率化の効果について、もう少し具体的に教えてください。

加藤:TMSを導入すると、複数のモーター機構、照明、映像装置を一つのシステムにまとめることが可能になり、シーン切り替えや演出のタイミングが正確に管理されることで、オペレーターの手動操作の負担を軽減できます。

結果として、設営時間を短縮でき、突発的なトラブルへの迅速な対応も可能に。全体のコスト削減と品質向上に大きく貢献します。また、決められたタイムラインで舞台上の各設備が動作するため、リハーサルでの細かな調整を大幅に削減できます。

類似の海外製システムもあるのですが、高額で故障時の対応にも時間と費用がかかる傾向にあります。一方、TMSは国内製なので迅速なサポートとコスト面での優位性があり、現場の実情に即した対応が可能です。

――最後に、今後の展望や新たな演出表現について、どのようなビジョンをお持ちか教えてください。

加藤:私自身は、AR技術をはじめとするデジタル技術の進展に大きな可能性を感じています。今後は、個々の観客に合わせたパーソナライズされた演出や、リアルタイムで変化する空間演出が主流になると考えています。従来の固定的な演出から脱却し、よりインタラクティブで臨場感あふれる体験を提供できるでしょう。

AR技術をはじめ、これからさまざまなテクノロジーの出現で、物理的な制約を超えた新たな表現の可能性が広がり、従来の舞台美術や展示デザインとの融合で全く新しい領域を創出できるはずです。今後も、最新技術をキャッチアップしながら、クリエイティブな発想を融合させ、クライアントの期待を超える演出を実現することで、業界全体に新たな風を吹き込んでいきたいと考えています。

<本記事はPR記事です>

edit & write : yoko sueyoshi

photo : hideki ookura

加藤:TMSを導入すると、複数のモーター機構、照明、映像装置を一つのシステムにまとめることが可能になり、シーン切り替えや演出のタイミングが正確に管理されることで、オペレーターの手動操作の負担を軽減できます。

結果として、設営時間を短縮でき、突発的なトラブルへの迅速な対応も可能に。全体のコスト削減と品質向上に大きく貢献します。また、決められたタイムラインで舞台上の各設備が動作するため、リハーサルでの細かな調整を大幅に削減できます。

類似の海外製システムもあるのですが、高額で故障時の対応にも時間と費用がかかる傾向にあります。一方、TMSは国内製なので迅速なサポートとコスト面での優位性があり、現場の実情に即した対応が可能です。

――最後に、今後の展望や新たな演出表現について、どのようなビジョンをお持ちか教えてください。

加藤:私自身は、AR技術をはじめとするデジタル技術の進展に大きな可能性を感じています。今後は、個々の観客に合わせたパーソナライズされた演出や、リアルタイムで変化する空間演出が主流になると考えています。従来の固定的な演出から脱却し、よりインタラクティブで臨場感あふれる体験を提供できるでしょう。

AR技術をはじめ、これからさまざまなテクノロジーの出現で、物理的な制約を超えた新たな表現の可能性が広がり、従来の舞台美術や展示デザインとの融合で全く新しい領域を創出できるはずです。今後も、最新技術をキャッチアップしながら、クリエイティブな発想を融合させ、クライアントの期待を超える演出を実現することで、業界全体に新たな風を吹き込んでいきたいと考えています。

<本記事はPR記事です>

edit & write : yoko sueyoshi

photo : hideki ookura