2025年4月13日から10月13日まで開催された大阪・関西万博では、建築や空間そのものが強いメッセージを発する展示が多く見られました。都市や森、海、循環といった普遍的テーマを、素材や光、音響でダイレクトに表現し、言葉より先に感覚で理解できる工夫が際立ちました。こちらのレポートでは、空間や建築を通じて未来を表現していたパビリオンの特徴を紹介します。

【BLUE OCEAN DOME(ブルーオーシャン・ドーム)】(NPO法人ZERI JAPAN)光と音と水が一体化した没入空間。海洋問題を「体感」として刻む

NPO法人ZERI JAPAN提供 photo by Hiroyuki Hirai

「BLUE OCEAN DOME」は、海の蘇生をテーマに、海洋プラスチックごみ問題を正面から扱う、唯一のNPOによるパビリオンです。設計は世界的建築家・坂茂(ばん・しげる)氏が手掛け、3つのドームは竹の集成材、炭素繊維強化プラスチック、再生紙の紙管で造られています。館長の代島裕世(だいしま・ひろつぐ)氏は次のように語ります。

「軽量かつ強靭な建築は、環境負荷を最小化しながらスケール感を生み出し、内部の演出を最大限に引き立てる舞台装置となっています。特にDome B は軽くて頑丈な炭素繊維強化プラスチックを用いた構造で、建築材料としては世界で初めての試みです。大切にしたのは、ドームに足を踏み入れた瞬間の没入感です」

館長の代島裕世さん

最初に足を踏み入れるのは、持続可能な竹を集成材にした空間Dome A。そこには、水が盤面を自在に流れているインスタレーションが展示されています。白い天板から様々な表情を見せる水滴が上から下へと流れる様子は、蒸発、雨、川、湖を経て海へ戻る水の循環を表現。空間全体に静かで穏やかな雰囲気が漂います。

「耳に届く水音や、柔らかな光のゆらぎは、人間の原初的な記憶を呼び覚ますものです。最新技術ではなく、自然そのものを演出の核にしたのは、観客の身体感覚を揺さぶるためです」

循環がテーマのDome Aに置かれた巨大立体アートピース。はっ水加工の盤面を水が流れていく仕掛け

アートピースを伝う水は、ビーズのようにきらめく球となったかと思えば、スライムのようにうねりながら広がる。様々な水の表情を引き出す、ライティングへの高いこだわりも感じられる展示

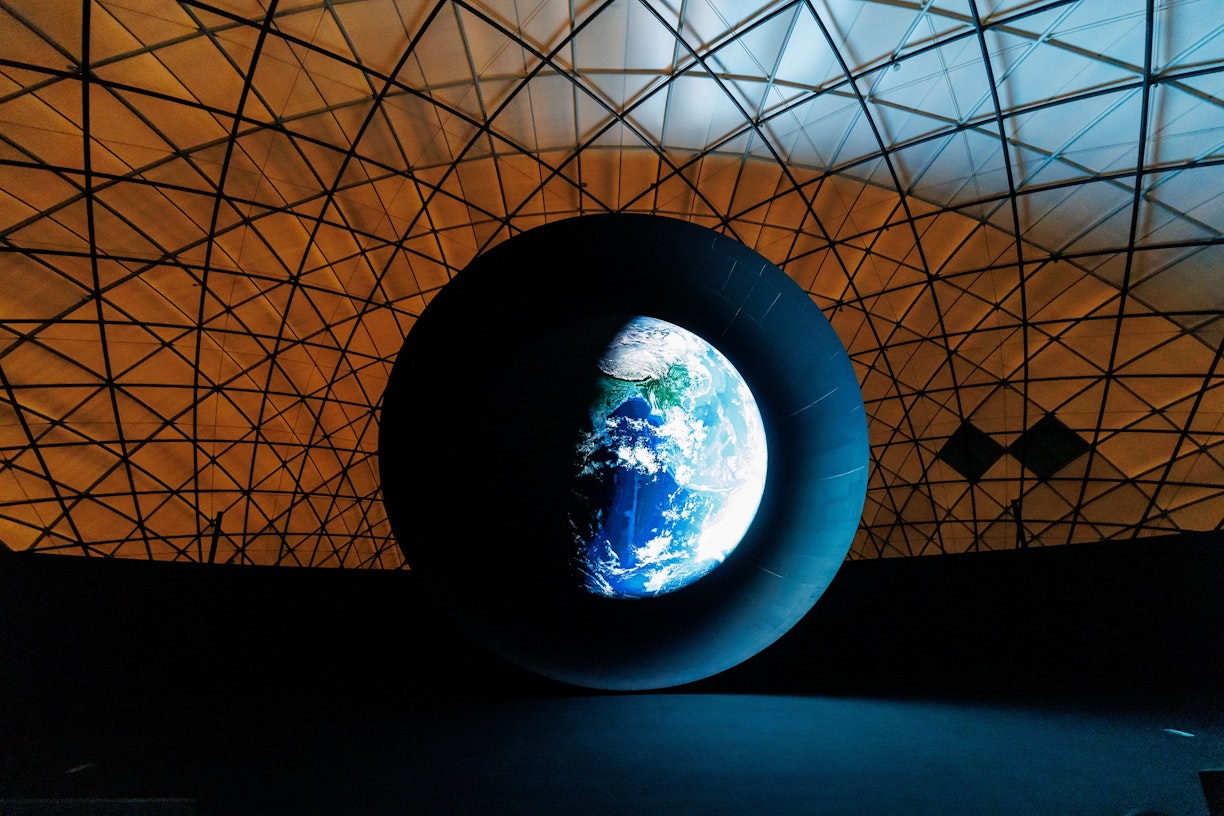

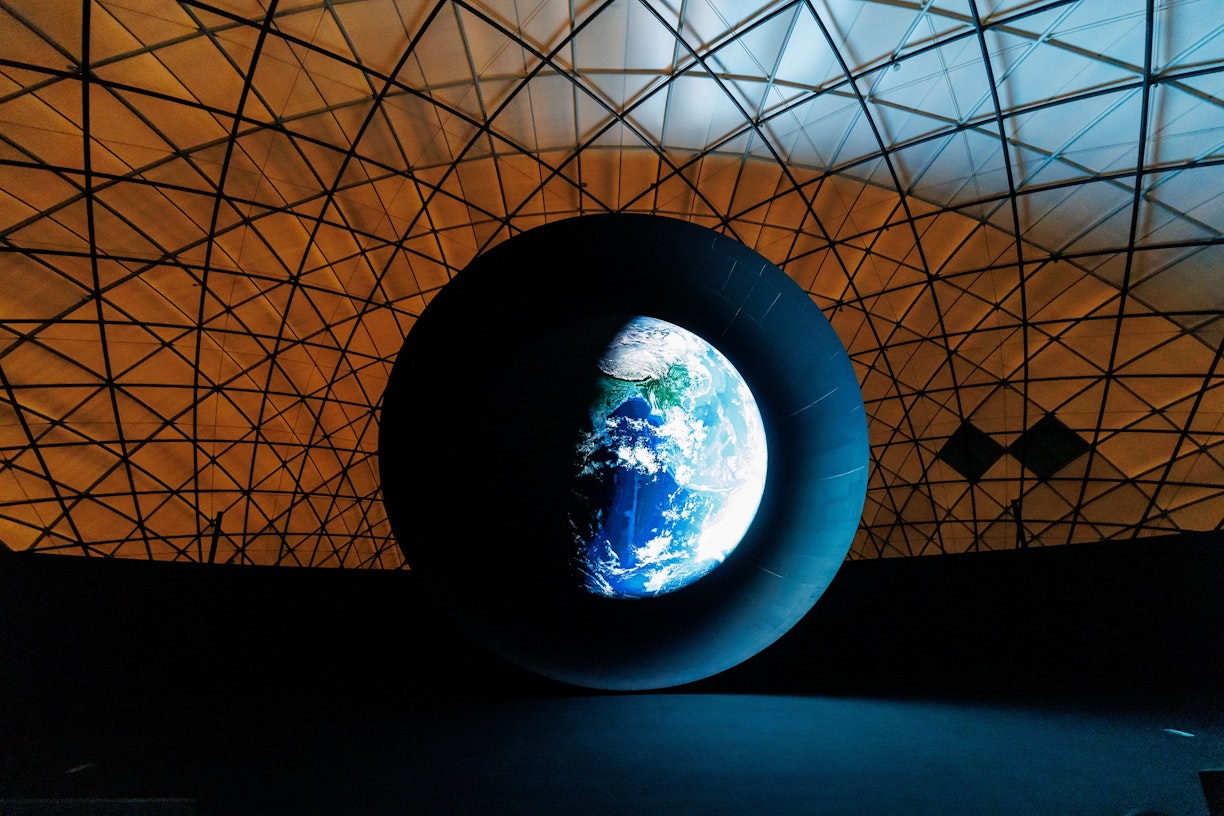

演出の中心となるのは、Dome Bです。直径10メートル、約1200万個のLEDチップを2.5mmピッチという細かさで配置した半球体の超高精細ディスプレイを設置。地球の映像からはじまり光が織りなす映像は圧巻!言葉を排し、音楽とビジュアルのみで語りかけます。

巨大な半球体の超高精細LEDディスプレイ

一般的なイベントや商業施設で使われるLEDビジョンは、屋外で6~10mmピッチ、屋内でも3〜4mmピッチが主流。さらに今回のように、平面ではなく半球体構造に高密度で搭載するためには、技術的にも難易度が高く、非常にコストのかかる挑戦といえます。それでもDome Bがこの規模にこだわったのは、「圧倒的な映像体験で観る人に強烈な印象を残し、海洋の危機に気付いてほしい」という強い願いがあったからです。

海の誕生、生命の進化、そしてプラスチックごみがもたらす危機が球体のディスプレイに映し出される

約7分間にわたるフルCG映像では、海面を覆うプラスチックごみや、汚染された水中を漂うウミガメが描かれ、深刻な海洋環境の現状を訴えかけます。北海道知床出身の女性ボーカリスト、ハチスノイトの魂に直接触れるような力強い歌声が、作品の感動を何倍にも増幅させていきます。

「Dome Bの映像は、観る人のトラウマになるぐらい、インパクトのある映像表現を目指しました。汚染された海洋で力強く生きる生物の姿を気高く描いており、心に深く刻まれるはずです。“楽しかった”で終わらず、忘れられない感覚を持ち帰ってほしい。感情と体感を結びつけることで、行動変容につながると信じています」

体験のラストは叡智をテーマにしたDome Cの「BLUE OCEAN STUDIO」へと続きます。映像と空間演出で揺さぶられた後に、研究者や活動家と対話することで、感情を知識へ、知識を行動へと変える導線が用意されています。プレゼンテーションの撮影映像はYouTubeでも配信されています。

「展示が一方通行で終わらないことを大切にしました。心を動かす空間演出と、行動を促す場づくりを一つの流れとして結びつけています」

さまざまなフィールドで活躍する人の叡智を享受できる場所

料理研究家・土井善晴氏の監修による「海と山の超純水」。使っているのは高知の海水からつくる天日塩と熊野の湧き水のみ。極限までそぎ落とした素材ながら、驚くほど豊かで、出汁にも似た深い旨みがしみわたる

NPOが発信する海洋の環境問題という抽象的なテーマが、観客一人ひとりの「体感」として記憶されるBLUE OCEAN DOME。建築・光・水・音を総合的に駆使し、人間の感覚に深く訴えかける空間を実現しています。

【住友館】未知なる森を冒険する。リアルな体感から自然との共生を学ぶ

約400年におよぶ歴史の中で、森と共に歩んできた住友グループ。長きにわたり大切にしてきた森をテーマに創り上げたのが、今回の「UNKNOWN FOREST」体験、人間の知らない未知なる森を知る冒険です。

「環境保全や絶滅危惧種の保護など、自然への課題は数多くありますが、その関係性を考える時、中心はいつも人間です。けれど、そもそも森は人間とは関係なく生態系が成り立っています」と話すのは、住友館の総合プロデューサーを務める株式会社PARADEの内藤純さんです。

動物や昆虫や植物、多種多様な生きものが共生し、互いの個性を認め合っていきいきと森は輝いています。だからこそ、まずはそんな森本来の姿を知ろう、そこから「UNKNOWN FOREST」が始まったと語ります。

「UNKNOWN FOREST」は二部で構成され、リアルな森の空間体験からスタート。風の力を宿したランタンを片手に、古より森を見守ってきたマザーツリーの声に導かれ森へ。ひとたび足を踏み入れると、ひんやりとした心地よい空気が体を包みます。森のもつ独特の空気感をミストにより演出、そこに鬱蒼とした木々が合わさることで、より視界は暗く霧がかり幻想感を増幅。ランタンの灯りさえ幻想的なものに。さらに見渡すことのできない暗がりが、どこまでも果てなく森が続くかのような錯覚を抱かせます。

また、静けさの中に響く音楽とともに動物、鳥、虫の声、植物が揺れる音、風の吹く音など、さまざまな音響を重ね聴覚を刺激することで、心も森の中へと引き込んでいきます。

木の根や葉、土など、細部にこだわった造作はまさにリアルな森

森に道案内やキャプションは一切なく、どこへ向かうのも来場者の自由。同じ森にいても、同じ森を見ているとは限りません。

中には、見つけた人だけがたどり着ける秘密の部屋のような空間も。「SNSでの話題性も狙った空間づくりをしました」と内藤さん。朝から昼、夕、夜へと森の時間は流れ、見える景色も刻々と変化、同じ場所でも演出が変化することで、広い森に迷い込んだ感覚に陥ります。

葉っぱ切り絵アーティスト・リトさんとのコラボ空間「木漏れ日の園」。よーく見ると葉にはかわいい動物たちがたくさん隠れている

ランタンには、来場者それぞれの行動に呼応し、語りかける仕組みが施されています。ランタンが振動すれば、立ち止まって周囲を見渡しながら耳を澄ます。すると、森に息づくさまざまな生きものたちの「いのちの物語」が聞こえてきます。森の中に隠された光る切り株や光る枝にランタンを置けば、隠れていた動物や生きものたちが姿を現します。

森の中で繰り広げられる生きものたちの営み「いのちの物語」をランタンがそっと引き出してくれる

ランタンの灯りと聞こえてくる声を頼りに、さまざまな「いのちの物語」を見つける

森で見て、聞いて、感じた「いのちの物語」が次に待つ「パフォーミングシアター」へとつながっていきます。マザーツリー誕生の軌跡とその最期を見届けるクライマックスの物語。舞台はレイヤー構造で、手前には紗幕スクリーン、次に風を表現する演者と舞台装置、奥にはLEDビジョンの3層。シアター全体が森の中のように感じられる場面もあれば、外から森を覗き込んでいるような場面も。

「人間を含むすべてのいのちは何かが欠けている。足りないからこそ、助け合って未来に向かって生きていかないといけない。人間も大きなものの一部でしかない」という、マザーツリーのメッセージがより心に迫ります。

冒険で集めた生きものたちの小さな物語が、パフォーミングシアターでは森全体の壮大な物語へとつながる

「日本にはたくさんの森が存在します。実際に森に足を運んで、そこに生息する動物や植物の生態系を知り、いのちの大切さを知っていただくきっかけになれば」と内藤さん。「UNKNOWN FOREST」体験を通して、森の物語の一部になったような没入感を体験できるパビリオンでした。

【日本館】日常では見ることのできない「循環」の追体験が、持続可能な社会を考えるきっかけに

経産省が出展する日本館のテーマは『いのちと、いのちの、あいだに』。「人間だけでなく、全ての動物、植物、もの、社会さえも、役目を終えると何かに受け継がれ、形を変えながら新しく生まれ変わる。そんな『いのちと、いのちの、あいだ』に目を向け、つながりの中にある“循環”をこのパビリオンでは体現しています」と白川 輝幸さん(日本館参事)。

「円環状の日本館を一巡することで、自身も循環の一部であると気づき、持続可能な社会に向け何ができるかと考えるきっかけとなれば」と話します。

日本館を作るのは円環状に並べられた巨大な木の板。板の合間からは、パビリオン内部を垣間見ることができます。境界線をあえて設けず、内と外を緩やかにつなぐ自然との融合を意識した造りは、建物全体で「あいだ」を体現します。中心はあえて空洞にし、ぐるりと回遊する動線とすることで、来場者が常に「循環」を意識する工夫が施されています。

日本館を円形に取り囲む280組560枚のCLT合板

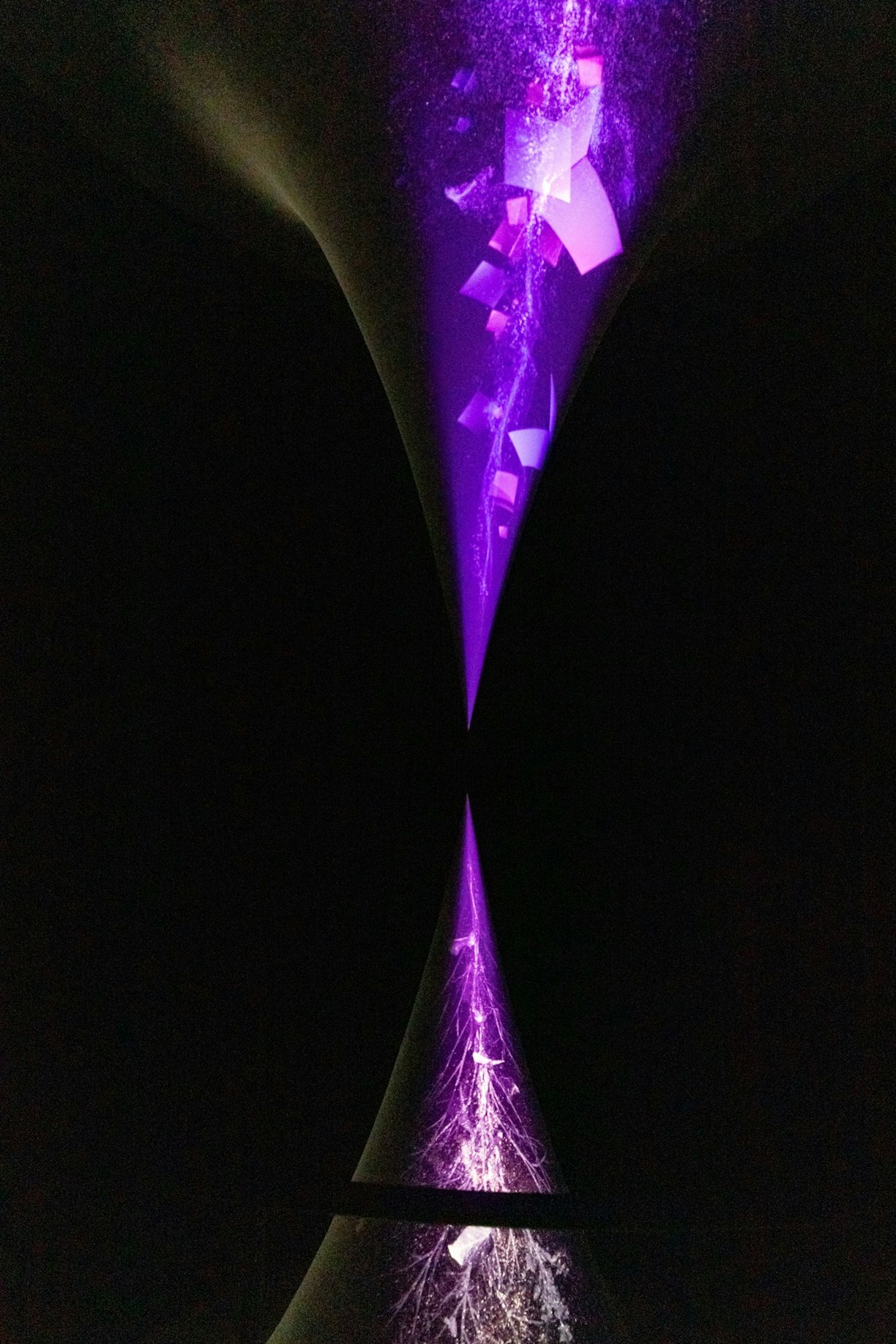

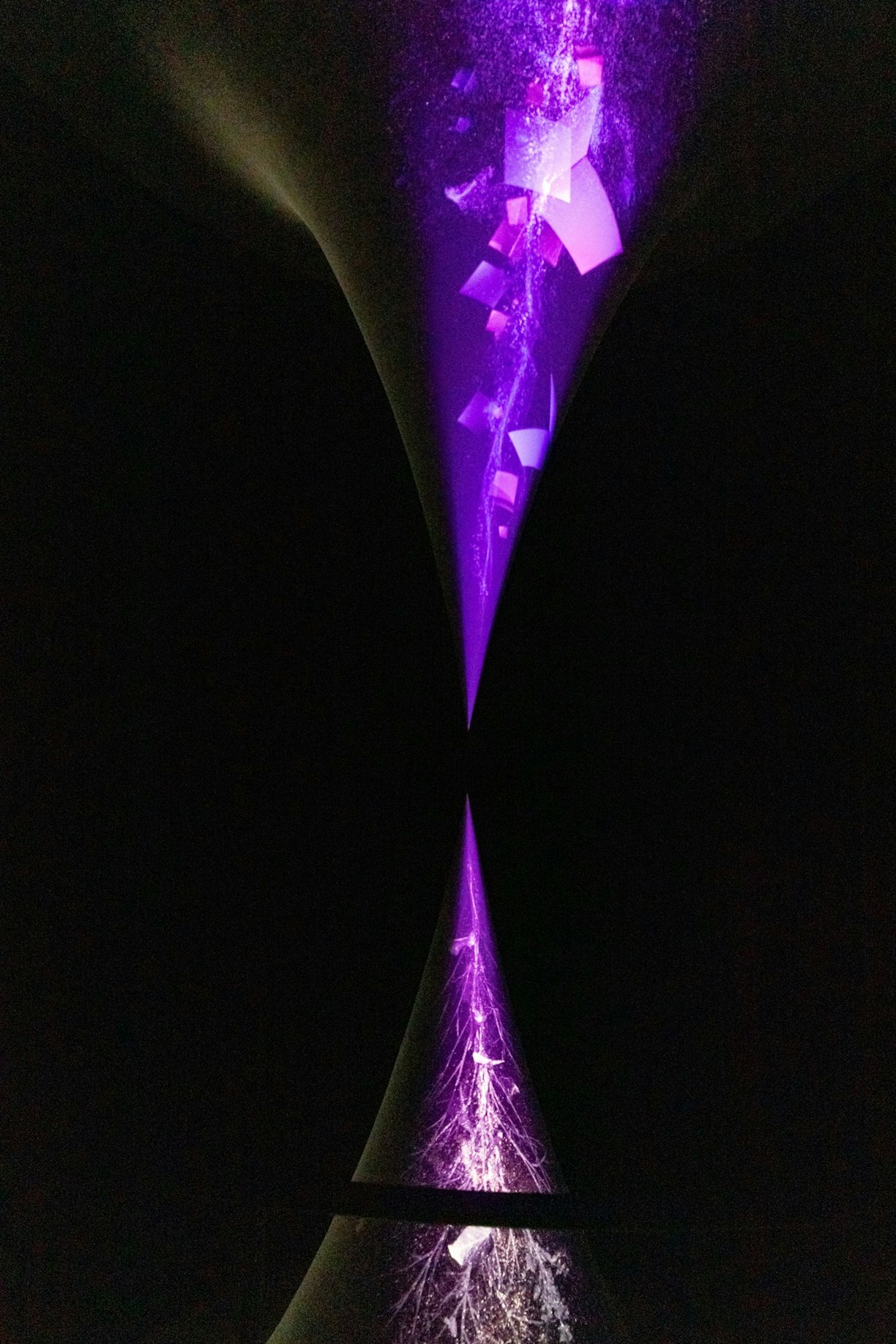

日本館はプラント、ファーム、ファクトリーの3エリアで構成され、円環は大きく3つに分かれます。エリアとエリアをつなぐイントロダクション部分には、円錐状の大きな砂時計を展示。「いのち」から「いのち」へ生まれ変わる様子を視覚的に表すとともに、来場者の学びとなる内容を明確化し、メッセージとして提示しています。1つの循環が終わると、また次のいのちが生まれるイントロダクションへとつながり、再び新しい循環がスタート。何度も循環を繰り返すような感覚を覚える空間が演出されていました。

「ごみから水」「水から素材」「素材からもの」へと循環する様子を砂時計で表現

日本館の別名は「ごみを食べるパビリオン」。プラントエリアでは、万博会場で出た生ごみを微生物の力で分解、水やエネルギーを生み出し、「ごみ」から「水」へと循環させます。展示だけでなく、実際にごみの分解を行うことで、目に見えない「循環」が確かにあるという実在感を来場者に示します。

運び込んだ「ごみ」がベルトコンベアで流れる様子を展示。ごみから水を生み出す「循環」を視覚的に表現している

日本館の中心にあるひらけた空間には、生ごみから生まれた水が入った巨大な水盤。館の中心にはあえて何も置かず、意味をもたせず、ただただ純粋に循環を感じてほしいという思いが込められています。

開放的な外部空間に静かに存在感を放つ円形の水盤。単独パビリオン最大面積の敷地内には濾過装置や貯水タンクなども設定されている

また、プラントエリアには注目を集める「火星の石」の展示も。隕石の一部に実際に触れることができ、配布されるシリアルナンバー入りの観覧証明カードは万博の思い出に。

世界最大級の「火星の石」の一部。見るだけでなく、触れたり、感じたりすることが記憶に残る特別な体験に

次に向かったのは藻類にスポットライトを当てたファームエリアです。藻類は、食料源や石油に代わる燃料源、CO2を吸収する、化石燃料の過度な依存や食料不足を解決し得る存在として期待されていますが、世間的な知名度はまだまだなのだとか。「あれ藻 これ藻 それ藻」と題したくすっと笑えるイントロダクションや、藻類に扮したハローキティの展示など、藻類の魅力を広める工夫を随所に感じます。

また、ファームエリアには光エネルギーを吸収し、少量の水で藻類を育てる装置「フォトバイオリアクター」を設置。スーパーフードとして注目を集める藻類「スピルリナ」を実際に培養します。作り込まれた本物の展示が、より来場者の関心を高めていました。

藻類を育てる装置「フォトバイオリアクター」。幾重にも連なる緑のチューブ内で「スピルリナ」を育成している

最後のファクトリーエリアで展示されるのは日本の「循環型ものづくり」。ヨーロッパでも近年、話題となっていますが、日本では古くからその精神が受け継がれています。建築やモノづくりなど、あえて「やわらかく」作ることが生まれ変わりへの第一歩。「竹籠」の構造をヒントに生まれたサッカーボールなど、日本の伝統的発想から生まれた「技術」や「もの」の素晴らしさを感じました。また、日本館のあちこちに置かれたスツールは3つの座面をつないで組み立てられたもの。藻類とバイオプラスチックを合わせた特殊な素材を用い3Dプリントで制作、あらかじめ解体しやすいように設計されています。

3つの座面を組み合わせて作られたスツール。藻類の配分次第で、風合いや色味が変化する

力をしなやかに受け止め、古くなれば簡単に解体し新しいものに作り替えられる。日本館に使用されている木(CLT合板)は再利用しやすいようにと、ニスなどは使用せず加工は最小限に。会期終了後、ユニフォームはリサイクルされる予定です。「はじまりもおわりもない循環というストーリーを展開しています」と白川さん。

「開催国ということで、日本古来の技術や精神を示すことがホスト館としての役割だと考えています。今回の万博で体験した記憶が、少しでも行動を変えるきっかけとなり、次の世代へと受け継がれていけば…というのが日本館として一番の願いです」。

【イタリア館】都市そのものを舞台に、ミニマルな演出で真の芸術が静かに心を揺さぶる

イタリアのパビリオンは、建築家マリオ・クチネッラによる設計で、「L’Arte Rigenera la Vita(芸術が生命を再生する)」をテーマに掲げています。ルネサンス期の理想都市を現代的に再解釈し、劇場、広場、庭園といった都市の象徴的空間が連なり、来場者を包み込む建築そのものがイタリアの文化的アイデンティティを体現しています。持続可能性や社会的再生への問いを投げかける設計は、万博の理念と響き合っています。

来場者が最初に足を踏み入れるのは、コロッセオを思わせる没入型劇場。イタリアのアートや文化を紹介する映像を視聴した後、映像を映していたビジョンが扉となり、次の空間「広場」へと導かれます。

イタリアの都市文化を象徴する劇場で数分間の映像を鑑賞

映像が流れたビジョンが徐々に開くと……

次のセクション「広場」が出現。胸が高鳴る演出に来場者からは感嘆の声も

「広場」には、天井に大きな木製飛行機の模型が吊り下げられています。これはローマから東京まで100日以上をかけて航行した飛行機の骨格を復元したもので、かつての長く困難な旅と、それを通じて育まれた交流の記憶を呼び覚まします。

日本とイタリアの友好を象徴する木製飛行機の模型

広場の中心に位置するのは、ナポリ国立考古学博物館から貸し出された2世紀の大理石彫刻「ファルネーゼ・アトラス」です。巨人アトラスが天球儀を担ぐ姿は圧倒的な存在感を放ち、来場者を古代から現代へと導きます。

“本物”が醸し出す迫力が話題になった「ファルネーゼ・アトラス」

レオナルド・ダ・ヴィンチの貴重な直筆スケッチ

また「making with the hands(手による創造)」と名付けられたエリアでは、デジタル、クラフト、先端製造、科学、芸術が交差するアトリエ体験が展開されています。モレスキンのノートと折り紙を重ね合わせた展示は、イタリアの職人技と創造力を示しています。

モレスキンを素材にしたアート作品

産業展示ではフェラーリのブレーキシステムやピアジオのスクーターなど、イタリアを代表する製品が紹介されています。さらに屋上にはレストランと開放感のある屋上庭園が広がります。

イタリア式庭園はリフレッシュにうってつけのスポット

歴史、美術、未来、産業、食文化――イタリア館はそれらを一つの物語として編み上げ、訪れる人々に「いのち」と「再生」の意味を問いかけます。ローマから日本大阪へとつながる友情の航海、古代のアトラス像、そして現代のイノベーションが有機的に結びつき、「文化と未来をつなぐ舞台」として記憶に残る展示空間でした。