2025年1月、東京・銀座の数寄屋橋交差点に新たに誕生した「Ginza Sony Park」。従来の公園のイメージを一新するユニークなコンセプトとデザインは、街全体に新しいリズムをもたらす革新的な試みとして注目されています。建て主は永野大輔氏が社長を務めるソニー企業株式会社。ソニーらしさと固定概念に捉われない「余白」の設計思想を軸に設計。今回のインタビューでは、その設計思想や未来への展望について深く語っていただきました。

「ユニーク」こそソニーらしさ。Ginza Sony Parkに息づくDNA

――Ginza Sony Parkとはどのような施設なのでしょうか?

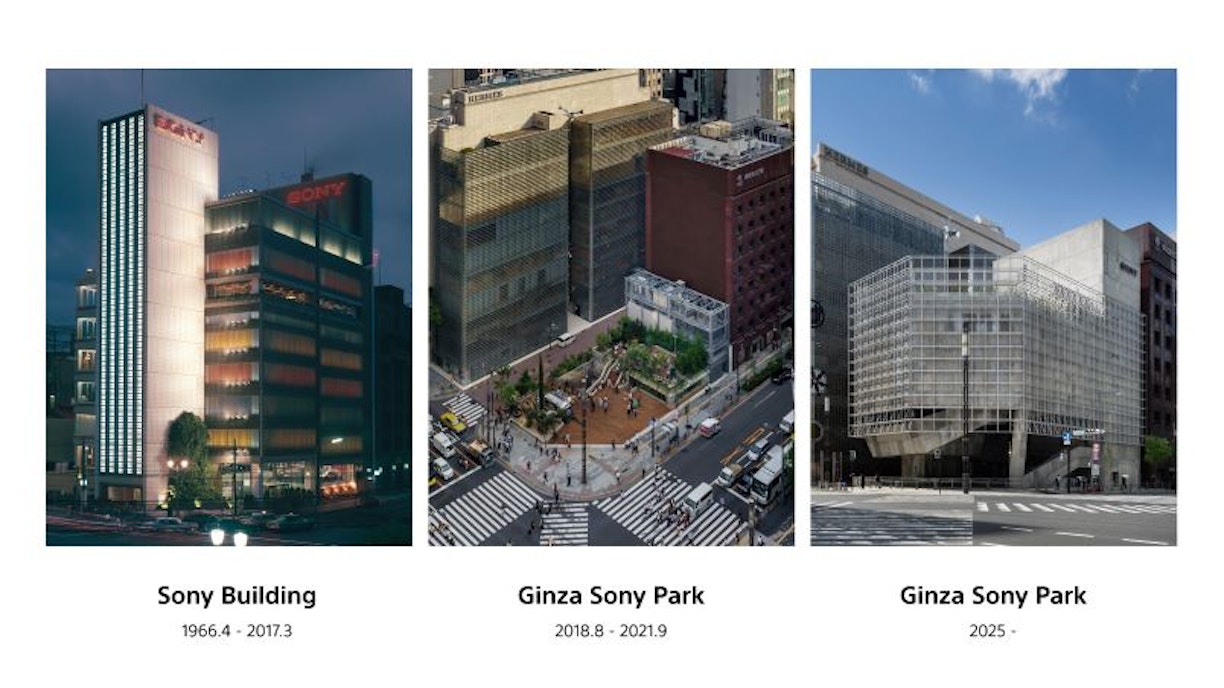

永野大輔氏 (以下、永野):Ginza Sony Parkは、ソニーが自社主導で手がけた革新的な「都会の中の公園」です。かつてこの場所には、ソニー製品のショールームやイベントスペース、レストランなどが入る複合商業施設「ソニービル」が建っていました。その跡地を大胆に再構築し、プロジェクトスタートから約12年の歳月をかけて、2025年1月26日にグランドオープンを迎えました。

一般的な公園のイメージとは異なるスペースではありますが、限られた空間を最大限に活用しながら、訪れる人々が思い思いに過ごせる場として設計しています。

永野大輔氏 (以下、永野):Ginza Sony Parkは、ソニーが自社主導で手がけた革新的な「都会の中の公園」です。かつてこの場所には、ソニー製品のショールームやイベントスペース、レストランなどが入る複合商業施設「ソニービル」が建っていました。その跡地を大胆に再構築し、プロジェクトスタートから約12年の歳月をかけて、2025年1月26日にグランドオープンを迎えました。

一般的な公園のイメージとは異なるスペースではありますが、限られた空間を最大限に活用しながら、訪れる人々が思い思いに過ごせる場として設計しています。

銀座駅コンコースや数寄屋橋交差点と直結の立地にあるGinza Sony Park。地上5階・地下3階の建物の中は「余白」と「アクティビティ」で構成されている

――設計は、永野社長が中心となった「Ginza Sony Park Project」というチームが担当されたそうですね。なぜソニー自らがこのプロジェクトを主導されたのですか?

永野:ソニー創業時からの「自由闊達」の精神や、独自のクリエイティビティをそのまま反映させるためです。

私はソニーで営業や経営戦略に携わってきた人間なので、建築に縁もゆかりもありませんでした。しかし、外部の建築家に完全に委託してしまうと彼らの作品になってしまい、Ginza Sony Parkが「Designed by Sony」であるというメッセージが希薄になってしまいます。

ソニーらしい発想と革新性を、設計・施工・運営のすべてにおいて徹底的に追求し、他にはない体験と価値を提供するために、あくまでもソニーが自社主導でGinza Sony Park Projectを推進することを重視しました。

永野:ソニー創業時からの「自由闊達」の精神や、独自のクリエイティビティをそのまま反映させるためです。

私はソニーで営業や経営戦略に携わってきた人間なので、建築に縁もゆかりもありませんでした。しかし、外部の建築家に完全に委託してしまうと彼らの作品になってしまい、Ginza Sony Parkが「Designed by Sony」であるというメッセージが希薄になってしまいます。

ソニーらしい発想と革新性を、設計・施工・運営のすべてにおいて徹底的に追求し、他にはない体験と価値を提供するために、あくまでもソニーが自社主導でGinza Sony Park Projectを推進することを重視しました。

永野大輔氏。ソニービルの管理運営を手掛ける会社として1961年に創業したソニー企業株式会社の代表取締役社長・チーフブランディングオフィサー。1992年にソニー株式会社入社。営業、マーケティング、経営戦略、CEO室などを経て2017年から現職。「Ginza Sony Park Project」のリーダーとして、2013年からプロジェクトを牽引。

――ソニーらしさはどのようなもので、Ginza Sony Parkではどのように反映されていますか?

永野:ソニーらしさとは、既存の常識を打ち破り、まったく新しい価値を創造するところにあります。ウォークマンが音楽の聴き方を、PlayStationがゲームの概念を、AIBOがロボットの在り方を再定義してきたことが象徴的です。

Ginza Sony Parkでもソニーらしさを追求し、従来の固定観念に縛られない、ユニークな切り口の空間を生み出しています。

――既存の常識を打ち破る、そのソニーらしい発想が公園という形にまで広がっているわけですね。とはいえ、Ginza Sony Parkのような公共性の高い取り組みを、営利企業として行うのはかなり大胆にも思えますが、背景にはどのような考えがあるのでしょうか?

永野:私たちは、単なる収益重視 に留まらず、街全体への貢献という使命感を胸に事業に取り組んでいます。一方で、収益を度外視しているわけではありません。Ginza Sony Parkは、イベント開催や企画運営、広告スペースの提供、短期間のポップアップ出店など、多角的な収益モデルを確立しています。

それを実現できたのは、2018年から2021年までの3年間の試行運用期間です。建て替え途中も公園として運用し、検証を重ねた成果があったからこそ、現在の革新的な空間が実現しました。

永野:ソニーらしさとは、既存の常識を打ち破り、まったく新しい価値を創造するところにあります。ウォークマンが音楽の聴き方を、PlayStationがゲームの概念を、AIBOがロボットの在り方を再定義してきたことが象徴的です。

Ginza Sony Parkでもソニーらしさを追求し、従来の固定観念に縛られない、ユニークな切り口の空間を生み出しています。

――既存の常識を打ち破る、そのソニーらしい発想が公園という形にまで広がっているわけですね。とはいえ、Ginza Sony Parkのような公共性の高い取り組みを、営利企業として行うのはかなり大胆にも思えますが、背景にはどのような考えがあるのでしょうか?

永野:私たちは、単なる収益重視 に留まらず、街全体への貢献という使命感を胸に事業に取り組んでいます。一方で、収益を度外視しているわけではありません。Ginza Sony Parkは、イベント開催や企画運営、広告スペースの提供、短期間のポップアップ出店など、多角的な収益モデルを確立しています。

それを実現できたのは、2018年から2021年までの3年間の試行運用期間です。建て替え途中も公園として運用し、検証を重ねた成果があったからこそ、現在の革新的な空間が実現しました。

2018 – 2021試行運用期間中のGinza Sony Park 写真提供:Ginza Sony Park

公園の概念を新たに定義する「余白」の設計思想

――「都会の中の公園」としての設計の特徴について教えてください。

永野:Ginza Sony Parkは、隣接する3つの道路、地下鉄コンコース、駐車場など、都市インフラと直接連結する立地を活かした設計になっています。これを私たちは「ジャンクション建築」と呼んで、地下からも地上からも利用者がスムーズに出入りできるよう工夫しました。これにより、建物内部と外部との境界が曖昧になり、利用者はまるで都市全体の一部としてこの空間を体験することができます。

永野:Ginza Sony Parkは、隣接する3つの道路、地下鉄コンコース、駐車場など、都市インフラと直接連結する立地を活かした設計になっています。これを私たちは「ジャンクション建築」と呼んで、地下からも地上からも利用者がスムーズに出入りできるよう工夫しました。これにより、建物内部と外部との境界が曖昧になり、利用者はまるで都市全体の一部としてこの空間を体験することができます。

Ginza Sony Park は、地上は晴海通り・外堀通り・ソニー通りに面し、地下は地下鉄コンコースと地域最大級の地下駐車場に直結する 写真提供:Ginza Sony Park

――設計思想においては「余白」を重視されていると伺いました。余白とはどのような意味を持つのでしょうか?

永野:余白は、利用者が自由にその空間を解釈し、さまざまな行動を起こすための柔軟な「キャンバス」のようなものです。公園というのは、固定された用途が存在せず、散歩、ジョギング、休憩、あるいはイベントや展示など、利用者ごとに自由な使い方が成立する空間です。

余白があってこそ利用者が自分の思い描く使い方を展開でき、次にその場を利用する人の意志や創造性をも受け入れる柔軟性が生まれます。

永野:余白は、利用者が自由にその空間を解釈し、さまざまな行動を起こすための柔軟な「キャンバス」のようなものです。公園というのは、固定された用途が存在せず、散歩、ジョギング、休憩、あるいはイベントや展示など、利用者ごとに自由な使い方が成立する空間です。

余白があってこそ利用者が自分の思い描く使い方を展開でき、次にその場を利用する人の意志や創造性をも受け入れる柔軟性が生まれます。

街との境界線をあいまいにすることで「街に開かれた施設」を実現 写真提供:Ginza Sony Park

――余白が公園全体の体験や利用者の自由な発想を引き出す

永野:例えば、日本画や書道では、余白がなければ作品全体のバランスや美しさが失われることからも、余白の存在は極めて重要とされています。それと同様で公園においては、余白とアクティビティ(イベントやマーケットなど)のバランスが極めて大切で、余白がなければテーマパークのような固定的な空間になってしまいます。

Ginza Sony Parkでは、こうした考え方を踏まえ、利用者が自由に過ごせる空間を設計することで、固定概念に囚われない多様な体験が可能になるよう工夫しています。

具体的には、建て替え中の2018年から3年間の試行運用から得た経験値と利用データに基づき、空間利用パターンを綿密に分析した結果、全体の約6割をイベントや展示などのアクティビティに、残りの4割を利用者が自由に発想できる余白として保持するのが最適であると判断しました。

――建て替えプロセスの中で、最も大きなチャレンジは何でしたか?

永野:最大の挑戦は、すぐに建て替えずにソニービルの解体途中に、50年前に建てられたソニービルの躯体を保持しながら大規模な減築を行い、全体をフラットなオープンスペースへと再構築した点にありました。歴史的価値を守りつつ、旧来の立体型の構造を大幅に見直し、壁や仕切りを取り払う大胆なアプローチを採用しました。

これにより、利用者が自由にアクセスでき、かつ都市の中で新しい空間体験を創出するという、ソニーならではの挑戦を実現することができました。

永野:例えば、日本画や書道では、余白がなければ作品全体のバランスや美しさが失われることからも、余白の存在は極めて重要とされています。それと同様で公園においては、余白とアクティビティ(イベントやマーケットなど)のバランスが極めて大切で、余白がなければテーマパークのような固定的な空間になってしまいます。

Ginza Sony Parkでは、こうした考え方を踏まえ、利用者が自由に過ごせる空間を設計することで、固定概念に囚われない多様な体験が可能になるよう工夫しています。

具体的には、建て替え中の2018年から3年間の試行運用から得た経験値と利用データに基づき、空間利用パターンを綿密に分析した結果、全体の約6割をイベントや展示などのアクティビティに、残りの4割を利用者が自由に発想できる余白として保持するのが最適であると判断しました。

――建て替えプロセスの中で、最も大きなチャレンジは何でしたか?

永野:最大の挑戦は、すぐに建て替えずにソニービルの解体途中に、50年前に建てられたソニービルの躯体を保持しながら大規模な減築を行い、全体をフラットなオープンスペースへと再構築した点にありました。歴史的価値を守りつつ、旧来の立体型の構造を大幅に見直し、壁や仕切りを取り払う大胆なアプローチを採用しました。

これにより、利用者が自由にアクセスでき、かつ都市の中で新しい空間体験を創出するという、ソニーならではの挑戦を実現することができました。

「Ginza Sony Parkプロジェクト」は2013年に始動。建て替えプロセスもソニーらしくユニークなもの 提供:Ginza Sony Park

銀座に新たな鼓動を刻み、未来への一歩となる

――グランドオープン後の運営状況はいかがですか?来場者数や具体的な利用例を教えてください。

永野:毎日平均1万人以上が訪れています。ソニービル閉館直前の頃の平均来場者数が約9千人であったのに比べ、今回の街に開かれた空間は、その自由な設計と余白の効果が集客力の向上に直結していると考えています。

――銀座という街について、どのようにお考えで、Ginza Sony Parkはそこでどのような存在になってほしいとお考えですか?

永野:銀座は、伝統と革新が融合し、高級感と庶民性が共存する街です。大手開発業者がトップダウンで形作る街とは異なり、地域の個性豊かな店舗や個人商店がボトムアップで築いた文化があります。高級ブティックもあれば、裏路地にひっそり佇むバーもある。この多様性こそが、「銀座の街を歩いているとワクワクする、楽しい」と感じる真髄ではないでしょうか。

Ginza Sony Parkは、そんな銀座に新たなリズムを生み出し、街全体の魅力をさらに引き立てるアクセントとなることを目指しています。高級な印象の中にあっても、カジュアルで自由な空間があることが、訪れる人々にとって大きな魅力になるはずです。

永野:毎日平均1万人以上が訪れています。ソニービル閉館直前の頃の平均来場者数が約9千人であったのに比べ、今回の街に開かれた空間は、その自由な設計と余白の効果が集客力の向上に直結していると考えています。

――銀座という街について、どのようにお考えで、Ginza Sony Parkはそこでどのような存在になってほしいとお考えですか?

永野:銀座は、伝統と革新が融合し、高級感と庶民性が共存する街です。大手開発業者がトップダウンで形作る街とは異なり、地域の個性豊かな店舗や個人商店がボトムアップで築いた文化があります。高級ブティックもあれば、裏路地にひっそり佇むバーもある。この多様性こそが、「銀座の街を歩いているとワクワクする、楽しい」と感じる真髄ではないでしょうか。

Ginza Sony Parkは、そんな銀座に新たなリズムを生み出し、街全体の魅力をさらに引き立てるアクセントとなることを目指しています。高級な印象の中にあっても、カジュアルで自由な空間があることが、訪れる人々にとって大きな魅力になるはずです。

世界各国の公園を視察してきた永野社長。「Ginza Sony Park は、公共事業としての公園作りとは異なる柔軟性と革新性を世の中に提案できたと思います」と語る

――10年後、20年後を見据えたGinza Sony Parkの未来像についてお聞かせください。

永野:将来的には、Ginza Sony Parkが来訪者一人ひとりにとって「自分の居場所」のひとつとして愛され、まるで自分の「銀座の庭」として地域に根ざすオアシスになってほしいと考えています。

また、このプロジェクトをモデルケースとして、再建築中の民間施設が工事期間中に一時的に公共空間として活用される仕組みが広がり、都市全体により多くの自由な空間が創出される未来を創れたら本望です。行政との連携や各種インセンティブの導入によって、持続可能な都市開発の新たな潮流を提案できればと願っています。

――最後にGinza Sony Parkを利用するクリエーターや出演者、またポップアップ出店者へのメッセージをお願いします。

永野:この空間には広大な余白があります。皆さんが自由にアイデアを試し、表現するためのプラットフォームを存分に活用していただきたいです。

また、ソニーが追求してきた「ユニークな発想」と設計思想は、クリエーターの皆さんの創造性を刺激し、新たな文化や体験を生み出す原動力となるはずです。どうぞ、存分にこのスペースを活用して、自らの発想や作品でGinza Sony Parkを彩っていただきたいと思います。

edit & write : yoko sueyoshi

photo : hideki ookura

永野:将来的には、Ginza Sony Parkが来訪者一人ひとりにとって「自分の居場所」のひとつとして愛され、まるで自分の「銀座の庭」として地域に根ざすオアシスになってほしいと考えています。

また、このプロジェクトをモデルケースとして、再建築中の民間施設が工事期間中に一時的に公共空間として活用される仕組みが広がり、都市全体により多くの自由な空間が創出される未来を創れたら本望です。行政との連携や各種インセンティブの導入によって、持続可能な都市開発の新たな潮流を提案できればと願っています。

――最後にGinza Sony Parkを利用するクリエーターや出演者、またポップアップ出店者へのメッセージをお願いします。

永野:この空間には広大な余白があります。皆さんが自由にアイデアを試し、表現するためのプラットフォームを存分に活用していただきたいです。

また、ソニーが追求してきた「ユニークな発想」と設計思想は、クリエーターの皆さんの創造性を刺激し、新たな文化や体験を生み出す原動力となるはずです。どうぞ、存分にこのスペースを活用して、自らの発想や作品でGinza Sony Parkを彩っていただきたいと思います。

edit & write : yoko sueyoshi

photo : hideki ookura